Die Verlebendigung des Ursprungs

Über das Elementare der Einlassung und die Rückverbindung mit der Natur in uns – Sven Schillings Alchemie des Lebens.

Ein Refugium. Ein Ort in dieser Welt, an dem wir uns wahrhaft zugehörig fühlen. Ist es nicht das, wonach wir alle suchen? Nachdem jede Seele, die noch Leben kennt, sich sehnt? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Refugium nichts ist, was du findest, sondern etwas, das dir passiert. Liegt das wahre Refugium schlussendlich doch nicht im Außen; ist kein «Ort» als solcher, sondern vielmehr ein Gefühl. Eine Ver-Ortung. Im Refugium kommen wir nicht an, wir kehren ein. In uns. Und damit in diese Welt. Wir kommen nach Hause.

Ein Heimkehren auf dieser Ebene empfand ich beim Betreten von Sven Schillings Atelier. Oder vielmehr, beim Betrachten seiner in diesem vorhandenen Kunstwerke. Denn gleich ich nicht weiß, ob es daran liegt, dass ich selbst Deutsche bin, aber in dem Moment, wo ich diesen nicht nur räumlich, sondern allem voran auch leiblich gegenübertrat, war mir, als würde etwas an dem Schlaf meiner Seele rühren. War meine «Herkunft» bis dato nie ein großes Thema für mich, wurde sie es in diesem Moment. Denn was ist die von Schilling in seiner Kunst verwandte Verbindung aus Eiche, Eisen und Leder ihrem Ursprung nach? Das Leben unserer Vorfahren. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo dieses noch ganz war. Bevor das Trauma der Nicht-Identität sie und die Generationen nach ihnen innerlich zerreißen sollte. Zerreißen zwischen dem, was sie sind, und dem, was sie nicht mehr sein durften. Diese Tabuisierung der Identität einer ganzen Nation, wenn nicht sogar Kulturraumes, wurde mir beim Betrachten von Sven Schillings Kunst nicht nur erstmals bewusst – mich beschlich zugleich die hoffnungsvolle Ahnung, in ihr die Kraft zu spüren, jahrhundertelang Verdrängtes nicht nur sichtbar, sondern erstmals wieder fühlbar werden zu lassen.

Diese Ahnung kannte ich bislang nur als sehr diffusen Sog. Hatte ich mich, wie gesagt, selbst nie groß mit meinen Vorfahren, geschweige denn kulturellen Wurzeln auseinandergesetzt, blieb da stets dieses gesichtslose etwas, das an mir zog, das ich als solches aber nicht greifen konnte. So blieben alle Versuche, mir ein Stück weit meine Kultur zurück zu kultivieren, bedeutungslos. Ohne Bezug zu dem, was und wer ich meinem Wesen nach bin. Als Beispiel las ich mich einst, nachdem mir eine Freundin – bezugnehmend zu meiner Tendenz, viel Silberschmuck zu tragen – vermehrt das Bild von mir in einer Friesentracht zeichnete, in die friesische Kultur ein. Danach etwas in die keltische, später in die germanische. All’ dies jedoch relativ oberflächlich. Vielleicht aus dem Grund, weil ich Mittel und Zweck vertauscht hatte. Ich wollte finden, und nicht suchen. Es ging mir nicht um das Wesen der Kulturen als solches, sondern darum, in ihnen auf etwas zu stoßen, das wiederum etwas in mir berührt. Diese Berührung jedoch blieb aus. Da war kein Leben in dem, was ich las. Oder zumindest nichts, was dieses in mir zu berühren vermochte.

Diese Berührung schaffte erst Sven Schilling an dem Tag, als ich ihn in seinem Atelier besuchte. Nicht körperlich und in diesem Fall auch nicht über seine Objekte, sondern über eine Geschichte, die er mir erzählte: Um Geld zu verdienen, habe er nach seinem Studium mit einigen älteren Herren im Wald bei Merdingen gearbeitet. Während es dabei hauptsächlich um Pflege und Aufforstung gegangen war, beseitigten die Männer unter anderem auch Brombeeren mit der Waldsense. Eine anstrengende und – allem voran – stachelige Angelegenheit, die, wie man meinen könnte, allein vor Anstrengung den ein oder anderen in die Knie zwingen kann. So nicht aber Otto – einer der Männer, die mit Schilling im Wald waren. Er kniete sich hin, weil er einen kleinen Eichensprössling im Brombeerdickicht entdeckt hatte. Aus Angst, ihn ansonsten umzusensen, baute er ihm einen kleinen Schutz. Zu groß war die Wertschätzung für dieses zarte Pflänzlein, das ihn, wie er später reflektieren sollte, zu sehr an ihn selbst erinnerte. Später erzählten die Männer auf Schillings Nachfrage gemeinsam, dass sie im Krieg aus Eicheln Kaffee hergestellt hätten. Und das mitunter aus dieser Veredelung eine so große Wertschätzung selbst für diese kleinste aller Eichen stamme, die sie gar nicht mehr anders hat handeln lassen können, als diese zu beschützen.

ㅤㅤ

ㅤ

Mir gegenüber beschrieb Schilling dieses Verhalten der Männer als eine Art Regung, die weniger rational begründbar war, dafür aber für etwas sprach, das tief in ihnen gelebt hat, und durch diese Begegnung erstmals wieder zu leben begann. Ihn selbst habe dies damals ebenfalls sehr berührt; war die Eiche in Schillings Augen bis dahin eher negativ «besetzt» gewesen. Das Licht, in dem er sie durch das Miterleben dieser Rührung an etwas eigentlich bereits verloren Geglaubten nun erstmals zu sehen vermochte, war kein Geringeres, als das des Paradiesbaumes, der die Eiche einst war. Ähnlich wie für die Männer, die sich durch das frisch gekeimte Leben im Wald in das Leben zurückversetzt fühlten, das durch den Krieg einst aufgehört hat, in ihnen zu keimen, konnte auch Schilling durch dieses Zusammentreffen die Wurzeln der Geschichte kappen und neue schlagen. Auch für ihn war es ein Neuanfang.

Und für mich. Brauchte es in meinem Fall nicht mehr als diese Erinnerung, um der Antwort auf meine Frage, was Ver- oder folglich auch Ent-Wurzelung bedeutet, erstmals ein Gesicht zu verleihen. Mir wurde klar, dass das Leben unserer Ahnen schlussendlich genau darin bestanden hatte: im Einklang mit der Natur. Und damit auch im Einklang mit ihnen selbst. Mit dem, was auch sie ihrem Ursprung nach waren: Natur. Es ist dieses Ursprüngliche, was Sven Schilling zum Leben erweckt. Die Heimat der Eiche, der Schutz des Eisens, die Beständigkeit des Leders oder das Bewahrende des Pergaments: All diese Attribute bräuchten wir allsgleich innerhalb unseres Menschseins. Und besaßen – oder vielmehr: lebten – sie einst auch. Bevor der Schleier der Beziehungslosigkeit uns nicht nur von der Natur um uns, sondern allem voran auch von der Natur in uns zu trennen begann. Diese Lücke macht Schillings Kunst in meinen Augen sichtbar. Gleich es ihr Halt in eben jenem Archaischen ist, der sie zu einem Türöffner der Rückbindung werden lässt, ist es die Beziehungslosigkeit im Trauma, die durch die Naturannäherung der von ihm gebrauchten Urelemente ihre Auflösung findet. Fernab von Theorie und Psychologisierung gelingt ihm mit seiner Kunst ein Schritt in die Richtung, in die seit knapp einem Jahrhundert kaum jemand mehr gegangen ist: Die Auflösung des Urtraumas der Deutschen in nichts Geringerem als in der Wiedervereinigung von Eiche und Eisen.

Urelemente – Schilling – Welt

Der Schlüssel hierfür liegt für mich in der Beziehungsqualität von Schillings Kunst als solcher. Diese beinhaltet nämlich nicht nur die Elemente Eisen, Eiche, Leder untereinander, sondern zudem auch Schilling selbst – wie auch die Welt, zu der er über die Naturstoffe als Informationsträger in Dialog tritt. In der Auseinandersetzung mit ihr und ihnen scheint Schilling auf das alchemistische Rätsel, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, eine von seiner Kunst verkörperte Antwort gefunden zu haben: Beziehung.

Alles auf und in dieser Welt ist Beziehung. Weil das Leben Beziehung ist. Und so auch alles, was von ihm durchzogen ist. Selbst dann, wenn es auf den ersten Blick nicht als solches – als lebendig – erscheint. Dieses Gebot des ehrlichen Sehens gilt auch für die Kunst von Sven Schilling. Nur für den, der sie sieht, ohne zu suchen, öffnet sie ihr wahres Geheimnis: den Zauber des Erwecktwerdens. Und damit meine ich nicht nur die Verlebendigung ihres Betrachters. Ich meine auch die sie konstituierenden Elemente. Sind sie, wie auch wir, alle einzeln und getrennt voneinander zwar nicht nichts, ist es doch ihr in-Beziehung-Treten in sich als auch über sie hinaus, das uns daran erinnert, was das Lebendige innerhalb von Beziehung ausmacht: Einlassung. Das Weichwerden für- und Eingehen aufeinander. Das Einswerden und Verschmelzen, ohne sich selbst aufzulösen. Ja, vielmehr das Gegenteil von Auflösung: Entstehung. Einlassung ist Entstehung. Ist Leben.

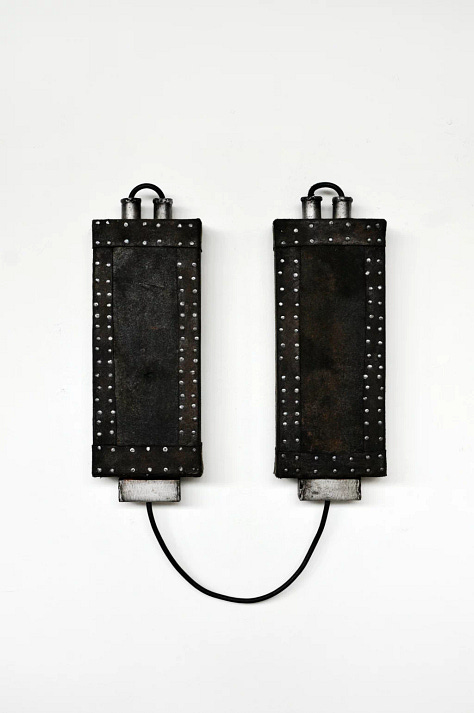

Genau dieses lässt Schilling mit seiner Kunst entstehen. Indem die zwischen Eiche und Eisen mit der Zeit entstehende Korrosion als nichts Geringeres denn als Veredelung der zwei in Beziehung gegangenen Elemente aufgefasst werden will, zeigt sich auch an dieser Stelle die Alchemie des Lebens: Ebenso wie wir, wenn wir uns auf einen anderen Menschen einlassen, geht auch die Welt eine Verbindung ein, die nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Jede Interaktion hinterlässt Spuren. Emotionale, Seelische, Geistige. Indem sie uns verändern, uns formen und zeichnen, machen sie uns zu dem, der wir sind. Oder vielmehr zu dem, was wir noch alles sein könnten. Dadurch, dass sie dieses Verborgene, das noch nicht Sichtbare, das Potenzial des noch ungelebten Lebens greifbar werden lässt, setzt Schillings Kunst dieser vor lauter Technisierung immer mehr ihrer Schwingung einbüßenden Welt etwas Entscheidendes entgegen. Ungeachtet, oder trotz dessen, wie sie vielleicht für viele auf den ersten Blick wirken mag: nämlich technisch. Als sei sie selbst Teil jener, mittlerweile auch in der Kunst Einzug gehaltenen, Technokratie – der Herrschaft der Technik. Doch damit weit gefehlt: Was Schilling augenscheinlich an Assoziation zu provozieren vermag, ist vielmehr die Rückbesinnung auf das, was auch die Kunst einst hat entstehen lassen: Natur. Oder vielmehr: das Ursprüngliche — der Natur, aber auch der Natur in uns. Folglich kommt niemand, der sich auf die Kunst von Schilling einlässt, darum herum, immer auch mit sich selbst konfrontiert zu werden. Mit dem, was er oder sie seinem oder ihrem Wesen nach ist und auch immer sein wird. Dessen er oder sie sich aber allein aus dem Grund nicht mehr bewusst ist, weil er oder sie es verdrängt hat. Weil er oder sie vergessen hat, woher er oder sie kommt. Weil da keine Wurzeln mehr sind, die den Menschen auf eine Art in dieser Welt zu halten vermögen, wie ihn die Technik versucht, aus dieser in den von ihr entseelten Äther hinauszustoßen.

Das macht die Objekte Schillings fast schon zur Gesellschaftskritik als solcher: verkabelt, verdrahtet, eisern, zugeschnürt. Gleich den von ihm bearbeitet und verkleideten Eichenstücke findet sich auch der Mensch in dieser Welt wider: in Fesseln gelegt, abgeschnürt vom Ursprung allen Lebens. Und doch – wenn auch auf eine augenscheinlich widersprüchliche Weise – verbunden. Es ist dieses Paradoxon der Beziehungsqualität im vordergründig Technischen von Schillings Kunst, dem es sich zu nähern gilt: Dieser scheint einerseits insofern ein trauriges Element innezuwohnen, als dass «eisern» zugleich das Zeitalter ist, das wir «Neuzeit» nennen. Gleichzeitig hat dieses «Eiserne» im Menschen aber auch neue Seelenfähigkeiten entwickelt und zur Geltung gebracht, die nur aus dem Grund von diesem frei erlebt werden können, weil sich die Welt um ihn wie eine Tote anfühlt und er deshalb an keinem anderen Leben mehr festzuhalten können scheint, als an seinem Geistigen.

Die einzige Traurigkeit, die entsprechend geblieben ist, ist das Eingeständnis, dass sich diese geistige Freiheit aufbaut auf den Kräften eines von uns erlebten Erdentodes. Dass wir unser gesamtes Sein aus etwas ziehen, das uns selbst so unzugänglich ist, wie ein unbewohnter Planet. Ja, nicht nur der Äther samt seinen Gestirnen wirkt auf uns entseelt — auch unsere eigene Erde vermag uns nichts mehr zu «sagen». Eine Schwermut, deren Fesseln Schilling allein dadurch, dass er sie durch die sie einst entsprungenen Elemente anzudeuten versucht, beginnt aufzulösen. Ich spreche vom Erkennen jenes Lebenszusammenhangs; jener Beziehung, die für den, der sie einmal erkannt hat, in allem und jedem sichtbar wird. Fernab von Technik, fernab von Kopf und Verstand und jeder ihnen innewohnenden Manipulation unserer eigensten Wahrnehmung. Es ist das (Wieder-)Erkennen des Lebenszusammenhangs in uns selbst, das uns nicht nur eine andere Form von Wertschätzung für alles Existierende verleiht; es gibt uns auch das Gefühl von Bedeutsamkeit und Würde zurück, das uns das Technische zuletzt zu rauben versucht hat.

ㅤ

ㅤ

Folglich kann ich es mir durchaus vorstellen, dass hier die Ästhetik des Technischen mitunter aus dem Grund so präsent ist, weil sie dem Empfinden des heutigen Menschen mit am nächsten ist. Der Zugang zum Ursprung über das Fremde in der Nähe. Ein weiterer Beweis dafür, dass sich Philosophie durchaus leben lässt. Diese zumindest drückt Schilling in seinen Werken aus. Gelebt, wie verinnerlicht. Dabei ist Verinnerlichung ein Attribut, das – zumindest in der Kunst – auf rein rationellem Wege niemals Einzug halten wird. Wer sich dem Wesen der Dinge nämlich nähern möchte, der benötigt ein auf besagter Einlassung und Erkenntnis ausgerichtetes Interesse; das Heideggersche Inter-esse. Ein Gefühl, einen Sinn für den Raum, der sich zwischen ihm und der Welt als auch innerhalb des konkret in ihm Zuhandenen auftut. Diesen Sinn, das bezeugen zumindest seine Werke, scheint Sven Schilling zu besitzen. Und damit meine ich den Sinn für die Urelemente, die Urelementarkräfte als solche.

Ihnen sei folglich der Schluss dieses Textes gewidmet. Weisen Schillings Objekte uns letztendlich doch nicht nur auf uns selbst zurück, sondern stets auch über uns selbst hinaus. Indem der Künstler die isolierten Metalle und Materialien nie nur in ihrer stofflichen Beschaffenheit, sondern stets auch in ihrem ganzen Seinszusammenhang erfasst, ermöglicht er – allein aufgrund seiner innerlichen Beziehung zu ihrem Wesen – ein Betrachten seiner Objekte, das dem stofflich gewordenen «Geist-Gespräch» zwischen Mensch und Metallwesen gleicht. Und erinnert den Betrachtenden damit zugleich daran, dass jedes Naturgeheimnis letztendlich seine höchste Form im Menschen findet. Entsprechend sei es nicht nur das Eisen in unserem Blut, das ihm seine rote Farbe verleiht, sondern ohne dessen Röte wir Luft nicht einmal atmen könnten, das beweist, wie wir allein von unserer Leiblichkeit her der Verbindung zum Metallischen bedürfen. Denn gleich sich ohne Mitwirkung von Eisen – dem «Atmer unter den Metallen» (Wilhelm Pelikan) auch kein Blattgrün bilden kann, kann sich auch die Pflanze nicht aus dem Kosmos durch Lichtgewalt aufbauen. So regelt das, was im Geistigen der Planetenkraft des Komischen zu entsprechen vermag, auf körperlicher Ebene eine gewisse «Organotropie» – den Sog eines Metalls hin zu einem bestimmten Organ –, die jedem Metall zu eigen ist. Eine weitere Spiegelung vom Makrokosmos im Mikrokosmos also: Genauso wie auch der Erdenleib auf seine ganz besondere Weise von den verschiedenen Metallen durchzogen ist, sind wir es auch.

Wodurch sich zugleich die Frage stellt, inwieweit – sind entsprechend alle Metalle kosmischen Ursprungs – auch wir noch über eine andere Heimat – und damit auch Aufgabe – verfügen, als unsere irdische? Es sind Felder wie diese, die sich aus unserer Menschheitsentwicklung hin zu einer Wiederentdeckung des Kosmos in seiner Beziehung zum Erdengeschehen entwickeln, die hier aufgegriffen – und greifbarer gemacht werden. Denn gleich es gerade das «marsianische» Eisen ist, das sich so gesehen als «Sohn des Kosmos» (Walther Cloos, 1947) hier auf Erden immer als Fremdling fühlen wird, verleiht sein Innewohnen in uns zugleich den unsrigen Anflügen von Weltfremdheit eine neue Dimension. Eine Dimension, die Schilling in seinem neuesten Zyklus abermals zu greifen gelingt. Denn war es gerade das Ich-durchkraftete Wesen und seine von Erkenntnis durchleuchteten Willensziele, die sich in dieser Nähe und diesem Umgang mit dem Eisen – und seinem besagten «eisernen Zeitalter» – einst haben verwirklichen können; die im Sinne des Lebens jedoch nie ihre eigenen Früchte haben tragen können, kleidet sich auch die bislang durchschwarzt gewesene Eiche nun in neuem – farbigen – Gewand. Die Integration des Lebendigen – sie ist es, woran es bislang gefehlt hat. Nicht Schillings Kunst, aber dem Leben als solchem. Sie, das sollte an dieser Stelle deutlich geworden sein, ist bloß Ausdruck dessen, was uns fehlt. Dessen, was wir nicht (mehr) leben können, weil wir vergessen haben, wo dieses Leben einst seinen Ursprung genommen hat… Und durch dieses Erinnern an unsere Heimat im Nicht-Irdischen auf Erden wird die Einkehr im Refugium doch noch zum Ankommen.

Danke Sven, dass du das lebst, wofür du lebst.

Herzlich,

Lilly

Sven Schilling ist in seinem ersten Leben gelernter Landwirt. Diese Arbeit allein, die ihn nicht nur täglich mit den Materialien seiner Skulpturen in Berührung brachte, sondern auch mit Gerätschaften wie Pflug oder Joch, Axt oder Egge, die dann gelegentlich sublimiert in seinen Skulpturen Gestalt annehmen, ließ ihn jedoch auf Dauer unbefriedigt. Es fehlte ein Konterpart, den er nicht etwa in einer kontemplativ-intellektuellen Auseinandersetzung mit Literatur oder Musik fand, sondern ebenfalls in einer physischen Tätigkeit, die allerdings zu ganz anderen Resultaten führte als Ackerbau und Viehzucht. Seine Kunst ist Gegenpol zu dieser landwirtschaftlichen Arbeit, auch wenn die Berührungspunkte auf der Hand liegen. Sven Schilling ist ein Mann der Tat und er fordert den Betrachter auf, auch das Sehen zu einer Tätigkeit zu entwickeln, zu einem interaktiven Prozeß. Die seinem Alltag entlehnten Formen und Materialien haben die Herausforderung, das Ringen, den Kampf des Bildhauers sichtbar als Energie in sich gespeichert und eröffnen, mehr als dies Skulpturen üblicherweise tun, damit die Möglichkeit, den Schaffensprozeß nachzuerleben, der in diesen ästhetischen Kraftpaketen auch dann noch fortwirkt, wenn der Bildhauer seine Arbeit längst beendet hat.

Moin liebe Lilly,

hab vielen Dank für diesen wunderbaren Bericht! Herkunft, Heimat, das Wirken und Sein in eben dieser Heimat. Das Verwurzeltsein in einer wurzellosen Welt. Deine Worte haben eine enorme Sprengkraft für mich und so hast du mich für ein neues Gedicht inspiriert. Es wird um das Handwerk gehen, denn das wahre Handwerk ist ein Zusammentreffen von Körper, Geist und Heimat. Jedes wahre Handwerk ist für mich eine Kunst, die raum- und zeitenlos ist.

Ein Teil des Gedichtes wird wohl wie folgt lauten:

Bestaunet Werke alter Meister,

in Form gebrachte Macht der Geister.

Weißt du, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, komme ich stets an einen alten Bauernhof vorbei, der seit ein paar Jahren leersteht und den man dem Verfall hingegeben hat. Dieser Hof ist ungefähr von 1840, riesig und im Fachwerk errichtet. Ein wunderschönes Haus, das so viel erzählt und schon so viel ausgehalten hat. Es fällt nun dem Zustand der Heimischen zum Opfer, die ihre wahren Schätze aus Kostengründen verramschen. Vor 2 Tagen ging ich zur Abenddämmerung am alten Bauernhof vorbei, um Fotos zu machen. Dieses traurige Bild sagt für mich einfach alles aus und es zerreißt mich innerlich auf eine brutale Weise, die ich zuvor nicht kannte. Dieser alte Bauernhof ist für mich das Sinnbild meiner Heimat.

Und doch sehe ich Trotz in der alten Häuserfront... Sie flüstert leise: Ich werde hier noch stehen, wenn euer letzter Atemzug verweht.

Dir alles Gute, liebe Lilly!