Die Weltbühne

Kunststücke innerer Leere und äußeren Zerfalls. Ein Friedenstheater zum 136. Geburtstag von Kurt Tucholsky.

Kurt Tucholsky schrieb einst über sich selbst, man habe ihn falsch geboren. In eine Zeit voller Waffen und Kriege, hinein in das vom Militär bestimmte Kaiserreich. Mit meiner Existenz geht es mir ähnlich. Auch ich habe das Gefühl, in eine Welt geboren zu sein, deren Sprache ich nicht spreche – und die ich auch niemals lernen werde, geschweige denn lernen will. Meine Seele findet hier keinen Halt. Und ich keinen Sinn.

Auch der Versuch, zwischen Welt und Erde zu unterscheiden, ist bisweilen nur mäßig trostreich. Erstere ist zu laut, und letztere treibt mir allein beim Gedanken an sie Tränen in die Augen. Mir fällt es schwer, über Umweltschutz und Naturverbundenheit zu reden, solange Kriege geführt und Waffen produziert werden. Aber solange wir nicht ernsthaft darüber sprechen, was wir dieser Erde und damit auch uns für Schaden zufügen, verdrängen wir den Grund, weshalb Menschen überhaupt anfangen, Kriege zu führen. Da ist diese große Zerrissenheit, die weit vor Parteien und Landesgrenzen ihren Ursprung findet. Solange wir sie nicht benennen, ist alles andere Ablenkung.

ㅤㅤ

Daher auch meine Unentschlossenheit darüber, was es sich überhaupt noch zu schreiben lohnt. Wo anfangen? Und wo aufhören? Da ist so viel, worüber ich zu schreiben hätte, und so viel, was ich nicht in Worte fassen kann: Digitale ID, EU-Chatkontrolle, Windräder, verseuchte Böden und verlorene Kartoffelernten, in die Ukraine exportierte Notstromaggregate und aus Israel importierte Kartoffeln, Kindesmissbrauch, die Epstein-Files, die Simpsons, Kannibalismus, die Normalisierung von Botox als Massenabstumpfung, Kriegspropaganda auf KIKA, die Kirche, Satanismus, Industry Plants, der Gregorianische Kalender, Zyklen.

Passend zur «rechts-esoterischen» Debatte über die vorgezogene Jahreswende fing ich letzlich an, einen Text über Böller und Raketen zu schreiben und wie es sein kann, dass scheinbar gerade die Menschen, die vor ihnen geflohen sind, sie nun selbst zünden. Ich hätte so viel schreiben können – nicht nur über den Müll, die zu Tode geängstigten Tiere, die Schäden und Opfer –, aber schon nach drei Sätzen verging mir die Lust. Es ist so leicht, auf diese Themen aufzuspringen, in dieselben Kerben zu schlagen und zu spalten. In diesem Fall zumindest las ich anderswo einen Satz, mit dem für mich alles gesagt war: «Silvesterböller sind die lauteste Form innerer Leere».

Ist Ruhe die erste Bürgerpflicht,

die von Empörern ist es nicht.

Gewalt gegen Gewalt, Kraft gegen Kraft:

das ist die alte Wissenschaft.

Weißt du, Deutscher, wie die neue heißt?

Gegen Gewalt den Geist!

Nur der Geist kann die Streitaxt begraben!

Aber freilich: man muß einen haben.

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Berliner Kämpfe»

Innere Verwahrlosung verursacht äußere Verwahrlosung. Und andersherum. Mich schaudert es mittlerweile regelrecht, wenn ich in Europas Vororte und Städte blicke. Auch hier: der Müll, die Verwahrlosung, die innere Leere. Nicht nur zu Silvester. Wobei es mir hier, so stellte ich einst mit Nicolas Riedl fest, nie ganz klar ist, was zuerst da war: die entseelten Menschen oder die entseelten Häuser und Städte? Kein Angriff auf alle Neubaubewohner, aber als Kind, das in einem von ihrem Vater beinahe in Eigenhand gebauten Haus groß werden durfte und die es auch heute noch vorzieht, alte Häuser zu bewohnen, empfinde ich es als Verschandelung und Zeugnis von Einfallslosigkeit und fehlendem Handwerk, diese immer gleichen Neubauten aus dem Boden wachsen zu sehen. In meinen Augen sind das Schuhkartons, deren Grundrisse und Einrichtungsstile ich zeichnen könnte, ohne sie je betreten zu müssen.

Dabei kann ich jeden verstehen, der sich nicht gerne mit der Verwaltung von Dingen aufhält und es daher lieber «einfach» haben möchte. Aber einfach muss in meinen Augen nicht gleich stumpf und geisttötend sein. Ganz im Gegenteil: Einfachheit kann ja gerade dabei helfen, den Geist zu beflügeln. Ich für meinen Teil würde jedoch lieber campen, als in mit Wärmepumpen beheizten Räumen mit Laminatfußböden zu schlurfen (mein Papa war hauptberuflich Parkettleger). All das, die Spanplattenmöbel, die Einbauküchen, die Polyesterteppiche und die schlecht, gar nicht oder mit «Deko» bestückten «Bücherregale», hat in meinen Augen keinen Geist und kann folglich auch keinen Geist spenden. Es ist nicht mal eine Frage des eigenen Geldbeutels, lediglich eine des Geschmacks und der eigenen Seelentiefe, wie viel Zeit und Liebe du in das investieren möchtest, was dich umgibt, und aus dem du das, was du bist, noch speist.

Leider jedoch bewirken Verwahrlosung und Vermassung genau das: Blindheit. Es fällt dir nicht mehr auf, dass du von nichts umgeben bist, was dich nähren könnte, weil in dir nichts mehr ist, dass es sich noch zu nähren lohnt, beziehungsweise, dass sich noch von etwas anderem ernähren könnte, als was es selbst bereits ist: Leere.

Ich bin die Masse.

Ich bin niemand und alle.

Ich fühle mich und ahne dumpf, was ich will.

Wenn ich mich einmal zusammenballe,

wird das einzelne Ding in mir still.

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Masse Mensch»

Nun gehört die Frage nach Stadt oder Land, Neu- oder Altbau sowie Schwedisches Einrichtungshaus oder Secondhandkauf auch nur zu jenem Symptom, dessen eigentliche Frage lautet: Masse oder Mensch? Was will ich sein – flach und beliebt oder tief und geliebt? Zu wem will ich gehören – zu dieser Welt oder zu mir? Mit wem will ich mich verbunden fühlen – mit einer virtuellen Realität oder der kosmischen Oktave? Wovon will ich mich ernähren – von sonnenfernen Treibhausprodukten oder der Natur höchstselbst? Wie viele essbare Kräuter würde ich im Wald finden? Wie wärme ich mich beim nächsten Blackout? Kenne ich meine Nachbarn? Vertraue ich meinen Nachbarn? Welches Wasser trinke ich, wenn keins mehr aus dem Hahn kommt? Sollte ich überhaupt – selbst wenn es fließt – das Wasser aus meinem Hahn trinken? Wo finde ich die nächste Quelle? Und ergeben diese Fragen überhaupt Sinn, bewegen sie mich schlussendlich nicht dazu, die fehlende Sinnhaftigkeit meiner derzeitigen Lebensumstände als Anlass zu nehmen, mich von ihnen fortzubewegen?

Das deutsche Volk ist ausgesogen,

bis zum Hemde ausgezogen

durch die Reichswehr, durch Inflation …

Noch nicht genug –?

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Wollt ihr die Dummen sein?»

Fast sechs Jahre sind vergangen, seit selbst den letzten «wachen» Menschen, denen die Ermordung JFKs, 9/11 oder die Weltfinanzkrise nicht eindrücklich genug oder die selbst noch zu jung gewesen waren, die letzte Illusion einer «heilen Welt» genommen wurde, an die sie noch zu glauben bereit gewesen waren. Sechs Jahre sind lang. Sechs Jahre können viel verändern. Die Frage ist nur: An welcher Stelle, und in welche Richtung? Meine Beobachtung diesbezüglich ist, dass viele, die einst wachgerüttelt wurden, zurück in eine Art Lethargie, Passivität oder Resignation verfallen sind, keine Veränderung zu erleben. Sie befanden sich in einer Art «Warteposition» über den «großen Knall», den politischen Umsturz oder das «große Erwachen». All dies passierte – bis heute – nicht. Auf der anderen Seite haben wir jene, die von Anfang an wussten, dass sie unter diesen Umständen, dieser Entblößung eines ganzen Systems nicht länger in jenem verweilen könnten. Sie packten ihre Koffer und in vielen Fällen auch Kinder ein und machten sich auf die Suche nach lebens- und lernenswerteren Räumen. Die gewünschte Veränderung waren sie selbst.

Zwischen diesen beiden Extremen findet sich, meinem Empfinden nach, eine breite Spanne: Jene, die sich einreden, dort, wo sie ohnehin schon sind, durch «stille Überzeugungsarbeit» die «Stellung» zu halten; jene, die Informationen nur in sich hineinfressen, ohne sie je zu verdauen oder mit anderen auf eine konstruktive Art und Weise zu teilen; jene, die weiterhin Widerstand und Sichtbarkeit als Mittel ihrer Wahl sehen und auf Demos versuchen, Polizisten «aufzuklären»; jene, die generell versuchen, alle «aufzuklären» – ob sie wollen oder nicht; jene, die sich vor lauter Enttäuschung über die Welt und ihre Menschen in die Einsiedelei zurückziehen, zynisch und vorwurfsvoll werden; oder aber auch jene, die auf ihre Art und Weise versuchen, nicht von innen, sondern von außen ein System zu revolutionieren – schlicht und einfach, indem sie das alte ignorieren und ein neues aufbauen.

Zerfleischt euch nicht das eigene Herz!

Denkt an die Barrikaden im März -!

Wir litten so viel.

Wollen wir nicht endlich Weltbürger werden?

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Achtundvierzig»

Mir persönlich ist es egal, welchen Weg wer wählt. Was ich lediglich sehe, ist, dass es vielen Menschen, die verstanden haben, wie viel falsch läuft und in welche Richtung diese Welt geschoben wird, nicht gut geht. Sie sind müde, allein, desillusioniert, frustriert, ausgebrannt, vielleicht sogar schon selbst krank – und das nicht aus Nebenwirkung. Wobei auch sie Opfer sind – zwar nicht die eines Medikaments, aber jener Gesinnung, der auch dieses entsprang. Auch sie sind im Bann jenes Strudels, bestehend aus Technik, Bürokratie, Propaganda, Strafandrohung und Erkrankung, der uns mit allem beschäftigt halten soll, außer mit uns selbst. Dieses «Selbst» schließlich, so will es die neue Weltordnung, existiert gar nicht. Gemeinsam mit unserem Immunsystem, der Reinkarnationslehre und Gott wurde es aus der Welt radiert – ertränkt in einem Meer aus Bedeutungslosigkeit, in dem auch wir zu ertrinken drohen. Dieser Zustand ähnelt für mich dem, was Peter Sloterdijk mit seiner «planetaren Obdachlosigkeit» meinte: Glaubt der Mensch nicht mehr daran, selbst nach den Sternen greifen zu können, sucht er sich jemanden, der ihm genau das verspricht.

Der Mensch ist zum Glauben geboren. Was passiert, wenn er nichts mehr hat, an das es sich noch zu glauben lohnt, sehen wir heute. Er erschafft Ersatzgötter, ganze Ersatzreligionen – bestehend aus Ernährungsformen, Geschlechterideologien oder Finanzsystemen, mitsamt ihren Vertretern. Ob Bitcoin, die eigene Sexualität oder jedwede andere zum Sektentum ausgeartete Gesinnung: Wenn der Mensch nicht an sich selbst glauben kann, glaubt er eben an etwas anderes. Anstatt uns jedoch fortwährend zu fragen, wie wir jene neuen Glaubenskriege zum Frieden bewegen, fragen wir uns doch besser erst, was jeden Einzelnen daran hindert, im Frieden mit sich selbst zu sein. Das jedenfalls ist der Punkt, an dem ich nach wie vor stehe. Auch ich verdränge nicht die Toten in der Ukraine, in Gaza oder dem Sudan. Aber ich will nicht zu ihnen gehören, obwohl ich noch am Leben bin. Widerstand, Wut und Wettern macht nicht nur niemanden von ihnen wieder lebendig – wie die letzten sechs bis hundert Jahre zudem gezeigt haben, trägt es auch nicht einmal dazu bei, das System, das diese Tode produziert, ins Wanken zu bringen. Im Gegenteil.

Womit wir wieder bei der Verwahrlosung und der eigenen Blindheit ihr gegenüber wären. Ich wollte, oder besser: konnte den Text über Böller und Migration nicht schreiben, weil ich wusste, dass die Energie, aus der ich diesen Text schreiben würde, letztendlich nur die befeuern würde, gegen die ich glaube, gegenanzuschreiben.

Und nur ein Friede kann uns retten,

ein Friede, der dies Heer zerbricht,

zerbricht die alten Eisenketten -

Der Feind befreit uns von den Kletten.

Die Deutschen selber tun es nicht.

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Das Heil von außen»

Gegenanschreiben. Bislang war das mein primäres Gefühl, der Deckmantel, unter dem ich meine Arbeit zusammengefasst hätte. Aber das trifft es nicht mehr. Ich will nicht nur nicht mehr dagegen sein, ich bin es in den meisten Fällen auch nicht einmal mehr. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass ich plötzlich dafür bin. Ich möchte bloß nicht mehr im Widerstand gegen etwas sein. Ganz einfach, weil ich für meinen Teil gemerkt habe, wie sich dieser durch alle Ebenen meines Seins zieht: Ich werde hart im Kontakt zu anderen und zu mir selbst, höre und fühle nur noch das, was ich hören will, fühle nur noch das, was ich ohnehin nur fühlen kann. Am Ende des Tages habe ich Bauch- und Rückenschmerzen, beiße mir nachts Zähne und Kiefer kaputt. Ich habe zu viel gesehen, um nicht zu wissen, dass ich auf diese Art nicht sonderlich alt werden würde. Auch weiß ich, dass Kohärenz mit den Grundstein unserer Gesundheit bildet: Verstehe ich, was mit mir geschieht? Habe ich das Gefühl, verändern zu können, was mit mir geschieht? Sehe ich einen Sinn in dem, was mit mir geschieht?

Ich möchte mein Leben nicht damit verbringen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, oder darauf zu warten, dass mir jemand hilft, wenn es mir nicht gut geht. Ich bin nicht Selenskyj, Israel oder wer auf dieser Weltbühne sonst noch in der Opferrolle gefangen ist. Ich möchte präsent sein gegenüber allem, was mich davon zu überzeugen versucht, mein Leben nicht als das meinige zu begreifen. In früheren Texten nannte ich diese Kraft das Böse, Ahriman, Sorat – aber auch Maya wäre an dieser Stelle ein geeigneter Begriff. Letzten Endes jedoch führen sie mich allesamt zu der Frage wie Aufgabe: Wie bewahre ich mir – um es dem Vorhergegangenen entsprechend zu formulieren – mein Seelenheil? Wie bewahre ich mich vor dieser Verwahrlosung – scheint sie doch mit jedem Tag mit größerer Anstrengung nach mir zu greifen?

Geiststärkung, Seelenkontakt und Menschenliebe lautet meine Antwort an dieser Stelle. Ein gesunder Geist hält uns schlagfertig und wach, während eine starke Verbindung zu unserer Seele uns die Versuchungen dieser Neuzeit als entseelt erkennen lässt. Menschenliebe hingegen ist vermutlich der schwerste Punkt, lässt er sich abseits der eigenen Ahnenlinie selten im Alleingang verrichten. Und doch ist auch hier Eigenverantwortung gefragt: Wann immer du das Gefühl hast, an einem Ort zu sein, an dem dir nichts als Herzlosigkeit begegnet – geh. Versuch die dich umgebenden Menschen nicht davon zu überzeugen, dass oder warum du liebenswert bist. Entweder du hast so viel Liebe zu geben, dass es dir egal sein kann, ob du sie mit dieser berührst oder nicht, aber verfalle in keine Abhängigkeit. Auch diese Haltung hindert dich daran, an dich selbst zu glauben. Zwar würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, dass du dich erst selbst lieben musst, um von anderen geliebt zu werden, aber solange du glaubst, dass dir entgegengebrachte Liebe immer an von dir zu erfüllende Bedingungen geknüpft sein muss, wirst du so etwas wie Bedingungslosigkeit nie erfahren. Dabei ist Bedingungslosigkeit doch gerade der Schlüssel zu der Welt, von der wir träumen. Einer Welt, in der, so kitschig es klingt, die Sterne wieder so nah wirken, dass wir uns tatsächlich wieder vorstellen können, selbst nach ihnen zu greifen.

Alle suchen.

Das vom Sessel herunterrutschende Geldstück und das abstürzende Flugzeug suchen die Erde – geliebte Schwerkraft!

ein Mann sucht seinen Hund und der ihn;

meine Mama sucht ihren Schlüsselkorb;

Familien suchen eine Wohnung;

ein Verzweifelter sucht einen Grund, weshalb er auf der Welt ist.

Von oben gesehen, sieht das ungefähr so aus:

Niemand hat das, was er eigentlich braucht.

Alle Welt sucht.

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Alle Welt sucht»

Ob eine solche Welt in dieser Welt möglich ist? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Und vielleicht möchte ich es auch gar nicht wissen. Denn Wissen unterbindet Glauben. Das mag «antiaufklärerisch» klingen, für mich mittlerweile jedoch einfach nur menschlich. Ich bin kein Roboter, keine reine Ratio, die nur nach Nullen und Einsen funktioniert. Ich fühle, und das sehr viel. Um dieses Gefühl in dieser Welt jedoch nicht zu verlieren, brauche ich für meinen Teil etwas, das größer ist als ich. In meinem Fall ist das Gott, die Natur, das Lebensnetz – diese innere Einheit, die alles zusammenhält. Glaube ich nicht mehr daran, dass sie existiert, über mich und uns alle wacht und diese Welt noch in ihrer letzten Ordnung hält, dann kann ich auch nach Dubai ziehen und Werbung für Cargill machen.

Ich denke, jeder sollte wissen, was er nicht will. Und ausgehend davon herausarbeiten, was er will. Und dann danach leben. Alles andere ist Verrat am eigenen Selbst, an der eigenen Seele, am Leben.

Sieh, das ist der Welten Lauf –

hebst du die Gefühle auf?

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Zwischen den Schlachten»

Für mich bedeutete das zuletzt viel Kontemplation und Ruhe, lange Spaziergänge in Wald und Wiesen mit dem Hund, der mich seit wenigen Monaten begleitet, Zeit mit Familie und Freunden, Filme aus meiner Kindheit und Jugend. Nach Fertigstellung meines Buchs letzten Herbst ist zwar ein großer Arbeitsberg von mir abgefallen und ich war trotz Perfektionismus zufrieden mit dem, was ich geschrieben hatte, aber das Loch danach war dennoch recht groß. Da war dieses große Fragezeichen, was irgendeine Form von Schreiben noch an dem ändern könnte, was allgemein so unveränderbar scheint – Zweifel, ob es wirklich sinnvoll ist, in dieser Hinsicht von mir auf andere zu schließen. Mir persönlich spenden Bücher Trost, beim richtigen Autor und Ton sprechen sie etwas in mir an, das mich über die nächsten Stunden oder Tage zu tragen vermag. Wer aber bin ich inmitten eines Millionenmarkts aus New-Adult-Lektüre und politischen Marketingbüchern? (Als ich kürzlich Kretschmanns Buch über Hannah Arendt und dass der Sinn von Politik Freiheit sei in der Buchhandlung sah, musste ich einfach nur lachen). Dennoch: Auch ich bekomme Leserbriefe, die mich sehr berühren und ermutigen. Und ich möchte Quantität an dieser Stelle keineswegs über Qualität stellen, aber das Gefühl, das bei mir zuletzt blieb, war, dass es so, wie es bislang «lief», für mich nicht weitergehen kann. Was ich suche, ist nicht eine Alternative zum Schreiben, sondern eine neue Art zu schreiben.

ㅤ

ㅤ

Ich möchte nicht aufklären, niemanden davon überzeugen, anders zu leben. Was ich mir wünschen würde, wäre Menschen dazu zu inspirieren, wieder danach zu leben, was gut für sie ist, und nicht nach dem, was andere meinen, was für sie das Beste wäre. All der Paternalismus, die Ersatzgötter, die Heilsversprechen und Ideologien sind für mich Teil derselben Seuche, von der wir uns als Menschheit zu befreien haben. Nicht in Form ihrer Vertreter – dem Ersetzen jener «falschen» Politiker durch die «richtigen» –, sondern in der Heilung jener Lücke in jedem Einzelnen, der diese Figuren und ihre Erzählungen vom Mängelwesen, dem Menschen als Untertan oder «Nützling» erst zu ihrer Macht befähigt. Welche Texte, Erzählungen und Geschichten es dazu braucht, und ob es sie überhaupt braucht und nicht vielmehr Renaturierungsretreats für das eigene Innere, weiß ich nicht. Noch nicht. Je mehr ich die Widerstände in mir jedoch abbaue, desto mehr habe ich das Gefühl, offener und weicher – bedingungsloser – gegenüber dem zu werden, was gesehen und gefühlt werden will.

«Ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht.

Ich glaube keinem, der sie gefunden hat.»

― Kurt Tucholsky

Auf diesem Weg las ich zuletzt viel Tucholsky. Ähnlich wie Karl Kraus mochte ich ihn immer schon aufgrund seiner Schärfe und Kürze. Tucholskys Gedicht «An das Publikum» steht für mich auf demselben Aktualitätenrang wie Erich Kästners «Große Zeiten». Und sein reges Schaffen unter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel brachte mich stets zum Schmunzeln, versetzte mich aber auch ins Staunen. Auch Tucholsky schrieb gegen etwas an. Gegen den Geist seiner Zeit, der mit schnellem Schritte alles niederzuwälzen suchte, was noch Geist besaß. So sehr, dass Kästner einst schrieb: «Er wollte mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten.» Auch Mariam Kühsel-Hussaini schrieb in ihrem Roman Tucholsky diesbezüglich über ihn: «Er sehnte sich danach, ein großes Buch zu schöpfen, keine Reflexe wollte er abbilden, er wollte dieses Land erzählen. In einer Formel, die durch alle Grauen und durch alle Leben hindurch für immer eine Wahrheit bewahren sollte, eine Wahrheit der Geschichte aus dem Hauch ihrer Augenblicke, die bläulichen Adern innerster Bewegungen, die man wie durch Haut hindurchzweigen sieht.»1 Schreiben, das war für den Pazifisten und Antimilitaristen Schicksal: «Die Worte schoben sich in ihm zusammen, er komponierte, wenn er schrieb. Etwas in ihm tat das. Schreiben war menschlich, nur der Mensch schreibt. Schreiben, was sich, wie er einmal schrieb, in der Seele spiegelt.»2

Und doch: Angesichts des politischen Terrors, der Bücherverbrennungen und der Morde an Walther Rathenau, Karl Liebknecht oder Rosa Luxemburg erschien auch Tucholsky sein Schreiben so entsetzlich wirkungslos. Journalisten wie er hätten Erfolg, aber keine Wirkung, schon gar nicht über den Tag hinaus. «Worte sind Waffen», schrieb er einst. Wollte es im Angesicht der tatsächlichen Gewalt jedoch zusehends vergessen. Tucholsky dachte ans Aufhören, hatte Selbstmordgedanken. In dieser Zerrissenheit führte er wie sein Vorbild Heinrich Heine ein Leben im Ausland und kehrte seit seiner Übersiedelung nach Paris nur noch sporadisch nach Berlin zurück. Die Distanz zu seinem Heimatland schärfte sein Wahrnehmungsvermögen für die Angelegenheiten Deutschlands und der Deutschen. War es eine Illusion, eine politische Heimat finden zu wollen? Oder überhaupt irgendeine? Tucholsky jedenfalls ist an dieser Suche gestorben – in Schweden, seiner letzten «Heimat», an einer Überdosis Schlaftabletten.

Kurz vor seinem bis heute nicht ganz geklärten Tod schreibt er an Carl von Ossietzky, dass er gerade ihm ja kaum sagen müsse, «dass unsere Welt in Deutschland zu existieren aufgehört hat». Daher werde er «erst einmal das Maul halten». Gegen einen Ozean pfeife man nicht an. Wobei er, seiner zweiten Ehefrau, Mary Gerold, gegenüber wiederum glaubte, sich rechtfertigen zu müssen: «Ich habe über das, was da geschehen ist, nicht eine Zeile veröffentlicht - auf alle Bitten hin nicht. Es geht mich nichts mehr an. Es ist nicht Feigheit - was dazu schon gehört, in diesen Käseblättern zu schreiben. Aber ich bin au-dessus de la mêlée, es geht mich nichts mehr an. Ich bin damit fertig.» In seinen Augen hatte er das Recht, Deutschland zu hassen – weil er es liebte. Oder wie es in seinem Text Heimat weiter heißt: «Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir.»

«Das Volk versteht das meiste falsch;

aber es fühlt das meiste richtig.»

― Kurt Tucholsky

Kühsel-Hussaini schrieb diesbezüglich in ihrem Buch: «Er fürchtet um die Zukunft, denn dass die Bevölkerungen sich in unaufhaltbarer Geschwindigkeit und parallel zu den Eroberungen der Technik vermehren werden, ist gewiss und ebenso gewiss ist, dass ihre Entseelung dann auch nicht mehr lang auf sich warten lassen wird. Je größer die materiellen Fortschritte sein werden, so glaubt er, desto erheblicher die Banalisierung der menschlichen Existenz. In Deutschland gäbe es die Mutmenschen und die Furchtmenschen, die auch Zweckmenschen seien, zu denen er auch die Jugen zählt. Diese Verzweigungen könnten zu einer Entgermansiierung führen, so sagt er. Allseitige Mechanisierung sei dabei das eigentliche Verhängnis, sie höhle die Menschen aus und beschleunige den Verfall des humanistischen Wesens. Hatte nicht Max Weber einst gewarnt, am Ende würden als letzte Menschen Fachmenschen ohne Geist und Genussmenschen ohne Herz übrig bleiben?

Einzig in einer Staatswirtschaft und einem Staatssozialismus der Ethik und der Leidenschaft, die auf die mündige Geistigkeit des Volkes setze, sieht Walther Rathenau den Weg. Es ist das unberührte Deutschland, das ihm so viel bedeutet, es ist die Mechanisierung, die alles zerstört, immer wieder fühlt er das.»3

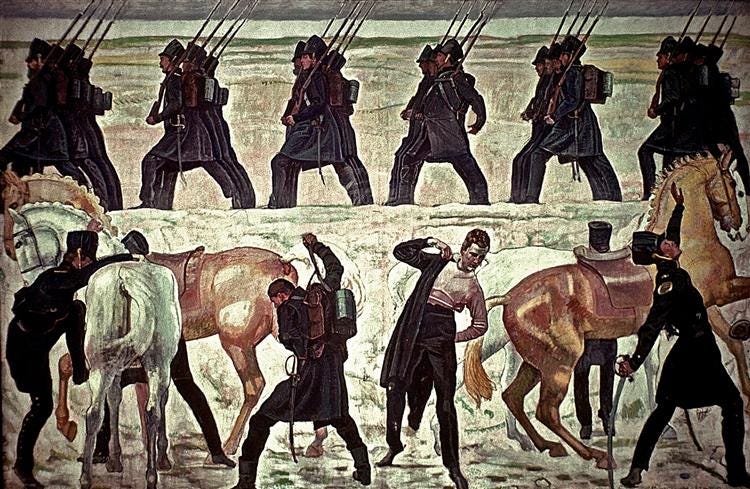

Das Feuer brannte, das sie geschürt.

Löscht es aus! Die Imperialisten,

die da drüben bei jenen nisten,

schenken uns wieder Nationalisten.

Und nach abermals zwanzig Jahren

kommen neue Kanonen gefahren. –

Das wäre kein Friede.

Das wäre Wahn.

Der alte Tanz auf dem alten Vulkan.

Du sollst nicht töten! hat einer gesagt.

Und die Menschheit hörts, und die Menschheit klagt.

Will das niemals anders werden?

Krieg dem Kriege!

Und Friede auf Erden.

― Kurt Tucholsky, Auszug aus «Krieg dem Kriege»

Schon damals hatte man «sich angewöhnt, mengenhaft zu denken, in Zahlen, in Gold». So war «es nicht möglich, zu gestalten, nur auszubeuten, nicht möglich, die Dinge zu erfassen, nur einzukalkulieren, nicht möglich, zu leben, nur zu existieren»4. Was Tucholsky, aber auch Walther Rathenau gesehen hatten – dessen Tod durch einen Anschlag zentrales Thema von Kühsel-Hussainis Buch ist und den Tucholsky in seiner produktiven und breitgefächterten Arbeit für das Wochenblatt Die Weltbühne vielfach verarbeitete –, «geht über das Maß all dessen, was Worte ausdrücken können»5. Oder wie Kühsel-Hussaini Tucholsky an anderer Stelle zitiert: «Ich halt’s hier nicht mehr aus. Als Einzelkämpfer biste hier doch am Arsch. […] Das Leben verschlingt doch alles wieder! Da hütet man die deutsche Sprache und wird als Schriftsteller im Beruf existenziell überhaupt nicht anerkannt. Mich braucht hier keiner. Hier liegt etwas… Krankes.»6 Dieses Kranke, das ist Kühsel-Hussaini zufolge «die Furcht im Menschen, die Krieg vom Zaun brechen kann, und es sind die Zweckmenschen, die die Seele zugunsten der Geschäftigkeit aus dem Körper reißen, wie es im Zeitalter der Industrie geschieht, und doch und in all dem kann es Völker geben, in denen die Erkenntnis immerfort zu reinigen, neu zu erwecken, lebendig zu machen – fähig bleibt»7.

Um diese Möglichkeit, den Geist lebendig und wach zu halten, ging es Tucholsky, und geht es auch mir. Um sie sollte es jedem gehen. Fernab vom Kollektivinteresse, nach dem sich, wie Tucholsky in Die Parole schrieb, alle «immer zu gleicher Zeit für ein und dieselbe Sache» interessieren. Alle vier Wochen hätten sie etwas Neues im Kopf, aber das beschäftige sie ausschließlich. Daneben gäbe es dann nichts.

Tucholsky hatte verstanden, dass sich der Großteil der Deutschen bereits mit der Diktatur arrangiert hatte. «Sie rüsten für die Reise ins Dritte Reich», schrieb er schon Jahre vor der Machtübergabe. Während er die tieferliegenden Gründe für seine Anteilnahmslosigkeit und zuletzt auch sein literarisches Verstummen in einem bewegenden Brief an Mary Gerold festhielt: «Wir können nicht zu einem Volk Ja sagen, das, noch heute, in einer Verfassung ist, die, wäre der Krieg zufälligerweise glücklich ausgegangen, das Schlimmste hätte befürchten lassen. Wir können nicht zu einem Land Ja sagen, das von Kollektivitäten besessen ist, und dem die Korporation weit über dem Individuum steht.»8

Diese Eindimensionalität gilt es, meines Erachtens, aufzubrechen. Das Leben ist so viel mehr. Alles, was wir im Außen abspalten, spalten wir auch in uns selbst ab. Das macht Heilung unmöglich, und mit ihr eine bessere, vollkommenere Welt. Nur wenn wir die Teile unseres für verloren geglaubten Selbst zusammenfügen, kann die «Eichendorffsche Art« zu reisen, von der Tucholsky geträumt hat, wieder möglich sein: «alles hinnehmen, träumen und betrachten», der Wunsch: «in wundervoller Unbekümmertheit» dahinzuleben.9 Oder um zum Abschluss noch eine schönere Passage aus Tucholskys Heimat zu zitieren:

«Nun haben wir auf vielen Seiten Nein gesagt, Nein aus Mitleid und Nein aus Liebe, Nein aus Haß und Nein aus Leidenschaft – und nun wollen wir auch einmal Ja sagen. Ja –: zu der Landschaft und zu dem Land Deutschland.

Dem Land, in dem wir geboren sind und dessen Sprache wir sprechen.

Der Staat schere sich fort, wenn wir unsere Heimat lieben. Warum grade sie – warum nicht eins von den andern Ländern –? Es gibt so schöne.

Ja, aber unser Herz spricht dort nicht. Und wenn es spricht, dann in einer andern Sprache – wir sagen ‹Sie› zum Boden; wir bewundern ihn, wir schätzen ihn – aber es ist nicht das.

Es besteht kein Grund, vor jedem Fleck Deutschlands in die Knie zu sinken und zu lügen: wie schön! Aber es ist da etwas allen Gegenden Gemeinsames – und für jeden von uns ist es anders. Dem einen geht das Herz auf in den Bergen, wo Feld und Wiese in die kleinen Straßen sehen, am Rand der Gebirgsseen, wo es nach Wasser und Holz und Felsen riecht, und wo man einsam sein kann; wenn da einer seine Heimat hat, dann hört er dort ihr Herz klopfen. Das ist in schlechten Büchern, in noch dümmeren Versen und in Filmen schon so verfälscht, dass man sich beinahe schämt, zu sagen: man liebe seine Heimat. Wer aber weiß, was die Musik der Berge ist, wer die tönen hören kann, wer den Rhythmus einer Landschaft spürt ... nein, wer gar nichts andres spürt, als dass er zu Hause ist; dass das da sein Land ist, sein Berg, sein See, auch wenn er nicht einen Fuß des Bodens besitzt ... es gibt ein Gefühl jenseits aller Politik, und aus diesem Gefühl heraus lieben wir dieses Land. Wir lieben es, weil die Luft so durch die Gassen fließt und nicht anders, der uns gewohnten Lichtwirkung wegen – aus tausend Gründen, die man nicht aufzählen kann, die uns nicht einmal bewußt sind und die doch tief im Blut sitzen.

Wir lieben es, trotz der schrecklichen Fehler in der verlogenen und anachronistischen Architektur, um die man einen weiten Bogen schlagen muß; wir versuchen, an solchen Monstrositäten vorbeizusehen; wir lieben das Land, obgleich in den Wäldern und auf den öffentlichen Plätzen manch Konditortortenbild eines Ferschten dräut – laß ihn dräuen, denken wir und wandern fort über die Wege der Heide, die schön ist, trotz alledem.»

Wenn Sie mich und meine Arbeit unterstützen möchten, abonnieren Sie doch gerne diesen Blog. Oder unterstützen Sie mich, meine Arbeit sowie Hund und Kater mit einer zusätzlichen Überweisung oder dem Kauf meines Buchs «Sein statt Haben».

Kontoinhaber: Lilly Marie Gebert

IBAN Deutschland: DE13120300001056704222

IBAN Schweiz: CH97 0839 2000 1604 6030 1

Verwendungszweck: Spende Substack (Beispiel)

Vielen Dank. Für alles weitere, schreiben Sie gerne an lillygebert@posteo.de, abonnieren Sie meinen Telegram Kanal, oder hinterlassen Sie diesem Text einen Kommentar.

Kühsel-Hussaini, M. (2024). Tucholsky: Der Roman. Europa Verlag, Seite 63.

Ebenda, Seite 148.

Ebenda, Seite 33.

Ebenda, Seite 46.

Ebenda, Seite 67.

Ebenda, Seite 73.

Ebenda, Seite 82.

«Wir Negativen», in: Die Weltbühne, 13. März 1919, S. 279.

Zitiert nach Hosfeld, R. (2014). Tucholsky: Ein deutsches Leben. Biographie, Seite 18.

Lilly, ich liebe Deinen diamantscharfen Blick. Heute früh ist meine Welt hier in die Stille des Schnees gehüllt. Sie dämpft die in mir hin- und her zerrenden Empfindungen, fast atemlos und schwindlig wurde mir beim Lesen Deiner Zeilen. Dann der Blick nach draußen, für einen kurzen Moment verschwindet das Hässliche und verzaubert die Seele. Wie sollte man alle Fragen beantworten, denken wir an Rilke und geben uns Zeit, in die Antworten hineinzuleben.

Auch Goethe ist immer gut für eine Inspiration, das Gedicht 'An den Mond', 'Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt,..'. Deinen Text werde ich mehrfach lesen. Danke.

Hinter verschlossenen Türen aufgeschlossen sein, spüren, wie die Welt da draussen ausser sich gespalten ist, in sich gehen und Verbundenheit gestalten?

Licht und die Zärtlichkeit der Schöpfung, die einher gehen kann mit deinem Verstehen und Sehen, wie alles von Liebe durchdrungen ist und oft gelungen?

Barbara Hampel, 9.1.26 - notiert nach dem Lesen - dankbar für Klarheit