Kriege sind nichts Organisches. Sie entspringen weder Mensch noch Kultur. Gelebte Kulturen können koexistieren. Es ist die Politik, die dies nicht kann. Wo immer sie Menschen gegeneinander ausspielt, sie aus dem Herzen ihrer Kultur in die Kälte des Verstandes reißt, entstehen Phantome – deren Nebel Menschen dazu befähigt, sich gegenseitig auch noch in den physischen Tod zu stürzen.

«Ursprünglich waren sie keine Feinde; erst als sie Waffen bekamen.»

— Erich Maria Remarque, «Der Feind»

Tanya Schindler lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Was in ihrem Heimatland, der Ukraine geschah, hatte sie lange nicht verfolgt. Erst zur Revolution auf dem Majdan in Kiew zwischen November 2013 und Februar 2014 fing sie an, die mediale Darstellungsweise hierzulande mit den Erzählungen ihrer Eltern zu vergleichen. Und gleich auch diese in ihrem Dorf im Westen der Ukraine nicht unbedingt alles mitzubekommen vermochten, blieb da bei Tanya dieses Gefühl: mit Russland und Russisch aufgewachsen zu sein. Wird sie heute gefragt, im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit den Kindern Kinderlieder auf Ukrainisch beizubringen, wüsste sie keine. Nur russische.

ㅤ

ㅤ

Tanya liebt russische Filme. Da kommt bei ihr «irgendwie so ein Gefühl hoch, ja eine Sehnsucht nach alten Zeiten». Sie mag es, sich alte Bilder anzugucken, sich vorzustellen, wie das Leben damals war. So bodenständig, so «toll irgendwie». Sie hatten zwar nicht viel, sagt Tanya, aber sie waren trotzdem glücklich. Aufgewachsen sei auch sie auf dem Dorf. Russen und Ukrainer galten damals als «Brüder und Schwestern», sagt sie und fährt fort: «Jetzt, jetzt sind wir Feinde fürs Leben.» Als der Krieg anfing, sei das schon ein Schock für sie und ihre in Italien lebende Schwester gewesen. Zumal ihre Eltern zu dem Zeitpunkt noch in der Ukraine waren. Es breitete sich eine große Ratlosigkeit aus: Die Eltern aus der Ukraine holen und nach Deutschland – in Sicherheit – bringen? Telefoniert wurde jeden Tag. Dann mussten die Eltern sich verstecken, die Verbindung riss ab. Tanya beschreibt diese Zeit als surreal. Bis zu dem Zeitpunkt kannte sie Krieg nur aus Filmen. Von Bildern aus Syrien, dem Irak oder Iran. Dort wirkte er immer «so weit weg». Und plötzlich war er im eigenen Land. Was einst Heimat war, galt nun als Schauplatz für Mord und Totschlag.

Nachdem Tanya mir den Ausgang ihres persönlichen Familienschicksals erzählt hat, wie sie ihre Eltern mit dem Auto von der ungarisch-ukrainischen Grenze abgeholt hatte, diese aber nach einem Monat bereits zurück in die Ukraine – ihre Heimat – wollten und ihr Vater – dort angekommen – obendrein auch noch mit Krebs diagnostiziert wurde, hält sie einen Moment inne und setzt neu an:

«Es tut mir einfach weh, dass es so gekommen ist. Diese ganze Erfindung von Trennung und Spaltung. Ich bin der Meinung, dass diese künstlich erschaffen wurden von … von denen, die dafür verantwortlich sind, dass diese Kriege überhaupt erst angefangen haben.»

Tanya versteht nicht, «warum man nicht irgendwie eine Lösung findet». Warum so viele Menschen sterben müssen für… ja für was eigentlich? Für irgendwelche Ideologien, für Überzeugungen, die nie ihre eigenen waren, sondern die ihnen über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinweg von außen in ihre Köpfe gehämmert wurden. Es seien doch alles «normale Leute» gewesen, sagt Tanya. So wie sie und ich. Freunde, Bekannte, Familie. Und von einem Tag auf den anderen sollen diese Menschen sich wie Feinde begegnen? Sich gegenseitig umbringen?

Die Worte von Tanya fangen an, auch in mir Ohnmachtsgefühle auszulösen. Warum lernen wir nichts aus der Vergangenheit? Menschen sterben durch die Hände anderer. Die Hinterbliebenen entwickeln eine Wut auf die Mordenden. Niemand kann verzeihen. Weil es nichts zu verzeihen gibt. Jeder Mensch hat eine Wahl. Doch wo soll diese hier enden?

Denn gleich es nicht die Menschen, die Bevölkerung als solche war, die diesen Krieg angefangen oder überhaupt nur gewollt hat, so halten wir beide in unserem Gespräch immer wieder fest, sind es nun doch diese Menschen, die ihn führen. Ist der Krieg insofern ihre Wirklichkeit geworden? Ich frage Tanya, inwieweit sie glaube, dass dieser anhaltende Zustand von Ohnmacht, Feindbild und Hass bereits derart gefestigt ist, dass da kein Raum mehr dafür sei, sich eines Tages wieder als Menschen zu begegnen? Darüber scheint Tanya nicht lange nachdenken zu müssen:

«Ich glaube, dieser Riss ist schon zu groß. Da kann man nicht mehr viel heilen. Wahrscheinlich ist das für mich noch ein Stück anders, weil ich hier in Deutschland in Sicherheit bin. Ich kann das alles von Weitem aus betrachten und beurteilen, mich gleichzeitig aber auch ein Stück weit rausnehmen. Ich bin leiblich nicht involviert. Doch für die Menschen vor Ort scheint es nur noch eines zu geben: ‹mehr Waffen, gewinnen um jeden Preis›. Wobei ich mich frage, welcher Krieg sich je mit Waffen beenden ließ? Dafür jedoch scheint zu viel Macht und Geld im Spiel.»

Geld und Macht. War das der Kern des Krieges? Zielte jedes Ausspielen der Ukraine gegen Russland wie andersherum wirklich nur darauf ab? Ich will von Tanya wissen, was beide Länder früher an Geschichten miteinander verband, welche heute nicht mehr zu greifen vermögen? «Ich», setzt Tanya an, «sage da immer ‹das waren auch andere Zeiten›. Es war alles ein Land und man hat sich gegenseitig geholfen. Alles war noch normal und bodenständig. Und jetzt geht das Leben und mit ihm irgendwie die ganze Welt in eine Richtung, in der sich alles immer schneller drehen muss. Darauf beruht vielleicht auch der Wunsch nach Unabhängigkeit seitens der Ukraine. Dieser Wunsch nach einer eigenen Sprache und Tradition existiert zumindest im Westen der Ukraine. Der Rest des Landes ist immer noch ziemlich russisch. Und es tut mir unheimlich weh, wenn ich daran denke, dass das so zerstört wird und so viel kaputtgemacht wird in meinem Land. Man hätte doch alles so lassen können, wie es war. Es wäre doch alles gut gewesen.»

ㅤ

ㅤ

Wäre es das? Dieser Frage widmete sich mitunter mein Gespräch mit Victoria Vesta. Auch sie vertritt die Ansicht, dass der jetzige Krieg «das Ergebnis einer Agenda» sei, deren Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichten. Trotz der ihr zufolge immer schon bestandenen «sehr großen Kluft» zwischen Ost und West sei die Ukraine als solche eine relativ «neue Erscheinung». War die Westukraine doch 300 Jahre Teil Österreichs und Ungarns und danach 1917 an Russland angeschlossen. Eine Historie, die für Victoria deutlich macht, dass Ost- und Westukraine immer schon eine komplett andere Kultur besessen hätten: Der Osten sei «immer schon emotional und geschichtlich sehr stark verwoben gewesen mit Russland». Gleichzeitig gab es auf der Krim auch die tatarische Bevölkerung. «Ein», so Victoria, «Konstrukt» oder «Monstrum, wo man angefangen hat, diese ganzen Konzepte, die eigentlich in der Ukraine aufgekeimt waren, im 19. Jahrhundert überall flächendeckend drüber zu stülpen, also mit faschistischen, narzisstisch-faschistischen Zügen, wie ich erst hinterher begriffen habe.»

Erstmals wirklich ihre Naivität abgelegt habe Victoria, als sie mit 17 nach Deutschland auswanderte und dort ihre ersten Ausgrenzungserfahrungen durch die Zuschreibung, Russin sein zu sollen, am eigenen Leib erfuhr. Später in ihrem Studium zur Dolmetscherin habe sie eine Diplomarbeit über einen Anführer im 17. Jahrhundert geschrieben. Es sei «so auffällig gewesen, wie dieser Mann in der ukrainischen Geschichtsschreibung als Held und als Verräter in der russischen dargestellt wurde». Mit dieser Erkenntnis fing Victoria an, sich intensiver mit der Geschichte zu befassen. Damit, dass diese von Siegern geschrieben werde und letztendlich der Politik mehr dienen soll als der Kultur eines Landes. Sie verstand, wie sehr sie «manipuliert wurde in der Kindheit und Jugend».

Victoria fing an, die Zusammenhänge zwischen nationalistischen Tendenzen, dem gemeinsam von Jesuiten und der katholischen Kirche aufgemachten Spannungsfeld zwischen Ost und West, zu verstehen. In der Westukraine sei «der Russenhass immer schon extrem gelebt worden. Teilweise vielleicht hinter vorgehaltener Hand und etwas scherzhaft, aber er war da». Das, so erzählt mir Victoria, gehe «mittlerweile so weit, dass wenn du – sowohl in der Ost- wie Westukraine – auf offener Straße russisch sprichst, du dafür als Mann verprügelt und als Frau bis aufs Mark beleidigt werden kannst». Wiederum fügt sie an: «Egal welches spalterische Narrativ gestreut und nach außen hin gelebt wurde, auf der menschlichen Ebene war man sich trotzdem nah.»

Ich frage Victoria, aus was sich dieser Hass denn zu nähren vermochte? War es wirklich «nur» das oktroyierte Narrativ oder auch eine innere Befindlichkeit, an die er anzudocken vermochte? Victoria beantwortet dies mit dem Bild der Brüder: «Im Grunde ist es ein Kleiner-Bruder-Komplex. Den großen Bruder einerseits ablehnen und schlechtmachen, sich selbst ganz anders darstellen und dennoch zu ihm aufschauen ... So etwas wie eine ukrainische Identität gibt es nicht. Weil sich ihr gesamtes Selbstbild auf der Ablehnung Russlands aufbaut. Wie lange so eine ‹Identität› halten kann, ist fraglich.» Die Ukraine, so Victoria, «ist nicht überlebensfähig, das hat sie bewiesen. Wir haben hier Korruptionsraten im Bereich von lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern mitten in Europa. Ich selbst habe die größte Verachtung für diesen Staat und dafür, wie er die Menschen behandelt hat. Und ich hoffe, dieser Staat überlebt nicht. Vielleicht nehmen mir das Ukrainer übel, aber ich hoffe, dieses Monstrum wird zerfallen – zurück in kleinere Einheiten, innerhalb derer mehr zum Wohle der Bevölkerung gehandelt werden kann. Ohne Überstülpung von irgendwelchen politischen Agenden in Form von Russenhass, sondern wo man spüren kann, was sie, die Bevölkerung, für eine nationale oder ethnische Identität hat. Das wünsche ich der Ukraine, dass sie endlich mal zerfällt.»

Bei allem kritischen Blick auf das Geschehen in ihrem Heimatland: Auch Victoria erlebte zahlreiche persönliche Verluste. Blockiert von ehemaligen Schulfreunden, Kontaktabbruch zu ihrer Mutter durch Corona und weitere politische Meinungsverschiedenheiten, Angst um ihren 20 Jahre jüngeren Bruder, der jeden Moment eingezogen werden könnte und der vor lauter Verblendung auch bereit wäre, sich zu Kanonenfutter verarbeiten zu lassen. Dabei ist ihr mittlerweile klar: «Die Dämonen des Hasses haben sich in diesem Land verfestigt, auch in den Kindern. Ich sehe das Bild und begreife, was da passiert ist. Ich sehe, wie düster das Ganze ist.» Und doch müsse sie sich das alles reinziehen, wenn sie in der Ukraine ist, fährt Victoria fort und erzählt mir, wie sie vor eineinhalb Jahren nach langer Zeit erstmals wieder in der Ukraine war, damit ihr Vater ihre kleine Tochter kennenlernen konnte. Konfrontiert zu werden mit der Plumpheit der auf Russenhass basierenden Kriegsführung, sei für sie sehr schwierig gewesen. «Auf den Plakaten», erinnert sie sich, «stand zum Beispiel ‹Russen erhängen›.»

Und doch hat Victoria Hoffnung. So vertritt sie die wedische Kultur, deren «Reichtum uns genommen wurde und uns suggeriert wurde, dass wir Barbaren waren und erst die Kirche kommen musste, um uns zu zivilisieren». Sie setzt darauf, «dass tief in unserm Innern dieses Wissen noch da ist, das Wissen unserer Ahnen, und dass dieses – egal, was jetzt passiert – eines Tages wieder aktiviert wird». Bis es so weit ist, erfreut sich Victoria am Nähen und ihrem Umfeld, das sich durch ihren YouTube-Kanal und die rückverbindende Tiefe ihrer gemeinsamen Interessen gefunden hat.

…Mich wiederum lässt diese tiefgreifende Zerrissenheit mit einer Schwere im Herzen zurück. Was ist der Preis von Identität und Unabhängigkeit, wenn sie auf Trennung und Hass basieren? Werden wir jemals in der Lage sein, Krieg nicht als politische, sondern als menschliche Tragödie zu begreifen? Wie entwickeln wir Bilder, innere Bilder, des Friedens und der Koexistenz, die stärker sind als die Projektionen der Macht und Überlegenheit? Wie können wir das Wissen und die Weisheit unserer Ahnen nutzen, um Brücken zu bauen, statt neue Mauern zu errichten? Und – allem voran – wie erkennen wir, dass wir dieses Wissen nicht zu haben suchen brauchen, sondern bereits sind und immer schon waren? Und uns entsprechend einzig und allein die Grenzerweiterung in unserem eigenen Innern in das gelobte Land und zu den Schätzen führen wird, die wir eigentlich ersehnen.

Tanya Schindler wurde 1982 in einem kleinen Dorf in der Ukraine geboren und schloss dort ihr Studium als Übersetzerin ab, ehe sie 2004 nach Deutschland kam. Heute ist sie selbstständig als Kinderbuchautorin und Übersetzerin.

Victoria Vesta ist Mutter, Erforscherin des Ahnenwissens und eine Pionierin der Bewegung der energiebewahrenden Kleidung in der deutschprachigen Welt. Sie hält Vorträge zum wedischen Wissen, alternativer Geschichte, untergegangenen Zivilsationen, Hyperborea und Atlantis, leitet Rituale und Zeremonien.

Dieser Text erschien zuerst im Schweizer Magazin «DIE FREIEN»

Mein Buch «Das Gewicht der Welt» gibt es ab sofort bei Tredition, Thalia, Exlibris, Orellfüssli, Amazon oder überall, wo es sonst noch Bücher gibt.

Mich wiederum findet ihr auf Telegram, Instagram, X oder Spotify.

Ein so, so wunderschöner Text von großer Tiefe. Danke dafür.

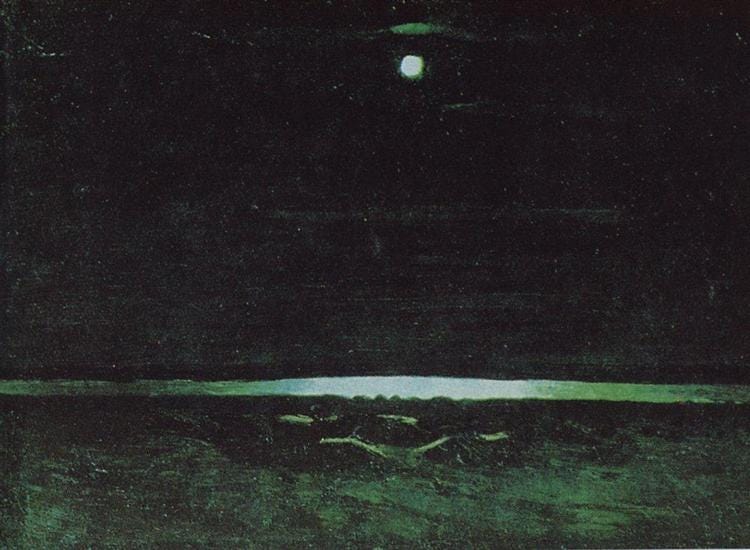

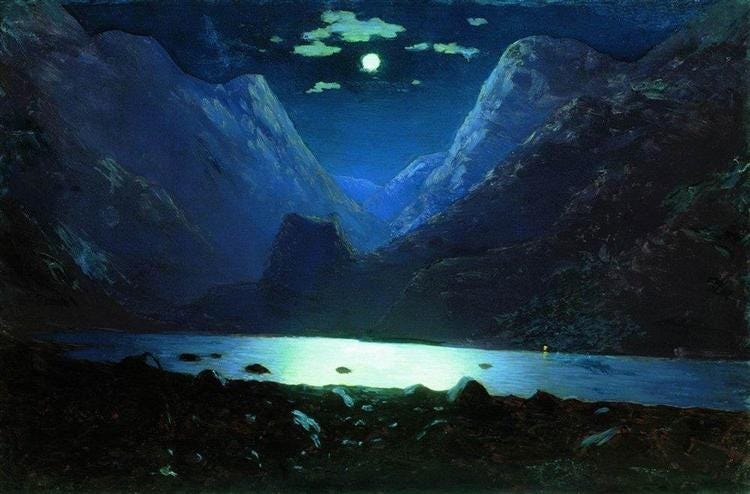

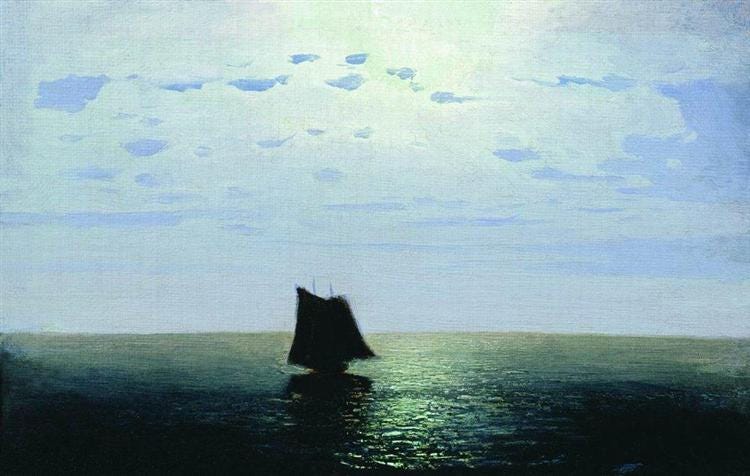

Und besonderen Dank für die so sorgfältig und überlegt ausgewählten Bilder von Kuindschi.

Lilly, dieser Text sollte in allen sogenannten wichtigen Zeitungen erscheinen. Schon längst! Doch man will das wohl nicht, noch? nicht.

Man könnte viel ergänzen. Krieg im Herzen ist auch in anderen Teilen der Welt das anscheinend unauslöschbare Problem, es gibt großartige Romane dazu.

Justus Frantz reist noch immer zum Musizieren nach Russland und wird in Deutschland dafür geächtet. Die Herzensmanipulation der Politik schlägt hier bereits zu tiefe Wurzeln. Wenn man bedenkt wie viel Kluft es noch immer zwischen Ost und West in Deutschland gibt, kann man erahnen, wie kaum überwindbar der Hass, die Blindheit, der Gefühlstumult ist.