Die Abschaffung des Individuums

Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe?

Seit Jahren erleben wir, wie fortwährend neue Auflagen dafür erhoben werden, vom Staat nicht schikaniert zu werden: Gesichtserkennung, Fingerabdrücke, Bewegungsprofile. Indem von Tech-Giganten wie Amazon, Apple und Alphabet Daten zur Währung ausgerufen wurden, gerieten wir - in unserer zunehmenden Angewiesenheit - in den Strudel dessen, zur eigenen Existenzsicherung immer mehr über uns preisgeben zu müssen. Dementsprechend exponiert schauen wir seither dabei zu, wie die Preisgabe unserer inneren Integrität dazu genutzt wird, uns mittels Algorithmen auszubeuten.

Metaverse, Mikrochips, Massenüberwachung. Ich frage mich; wie viel kann ein Mensch über sich preisgeben, ohne sich selbst zu verkaufen? Wo ist die Grenze zwischen selbstverschuldeter Unmündigkeit und totalitärer Knechtschaft? Wann sind wir so mundtot, dass wir anfangen zu schreien? Eigenverantwortung oder Abhängigkeit? Gerade jetzt, wo eine Digitale ID als unabdingbar erklärt wird, um überhaupt noch als Mensch anerkannt zu werden, gilt es eine Entscheidung zu treffen: Wer wollen wir sein und auf was wollen wir zukünftig unsere Freiheit und Identität gründen?

„Früher hatte der Mensch nur einen Körper und eine Seele. Heute braucht er

noch einen Pass dazu, sonst wird er nicht wie ein Mensch behandelt.“

- Stefan Zweig, 1941 in “Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers”

Identität, wer braucht das schon?

Vergegenwärtigt man sich der Übergriffigkeit unserer Zeit, könne man meinen, wir werden von Eliten dirigiert, deren Mitglieder zumindest auf seelischer Ebene diesen Planeten schon lange verlassen haben: Psychopathen, Neurotiker, Narzissten - möge man sie nennen, wie es einem gerade passt. Für mich sind sie nekrophile Gestalten, die im Angesicht von Besitzeseifer, Ruhmessucht und Machtstreben einen faustischen Pakt eingegangen sind und seither mit diabolischen Kräften hantieren.

Sie sind so sehr im Haben gefangen, dass die Ausdehnung ihres Besitzbereiches die Welt als solche zur Projektionsfläche ihres materialistischen Selbstbildes werden lässt. Dieser Zwang, allen irdischen Gütern einen Preis als Äquivalent zu setzen, geht zuweilen so weit, dass der Mensch selbst als Ware gehandhabt wird: Man degradiert ihn zum bloßen Mittel - zum leeren Behälter, in den hinein gefüllt werden darf, was man eben gerade als richtig erachtet. So wird beispielsweise seine Individualität als Hindernis für die vom Markt gewünschte Gleichförmigkeit erklärt: Die Entwicklung und Entfaltung seines eigenen Selbst gilt fortan nicht mehr als „die größtmögliche Leistung eines Menschen“1, sondern wird als sonderbar stigmatisiert. Die Idee der „Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen und der Gesellschaft“ wird zum Begriff „Fortschritt“ degradiert. Es geht fortan um die Verbesserung der Dinge, nicht um die Verbesserung des Menschen.

Indem der Mensch diesen marktorientierten Gesellschaftscharakter verinnerlicht, raubt man ihm jedoch mehr als seine Individualität: Indem er seine „Fähigkeit, unter die Oberfläche der Dinge zu schauen und die dem individuellen und gesellschaftlichen Leben zugrunde liegenden Kräfte zu verstehen“2 zusehends entwertet, schwindet gleichsam seine Vernunft dahin. Unter Beeinflussung seines Denkens und Fühlens wird er austauschbar. Er wird zum Rad in jener Maschinerie, deren Denken er adaptiert hat.

Kulturindustrie und Pseudoindividualität

Der vom Menschen erstrebte Individualismus endet somit nicht in Selbstverwirklichung, sondern in Selbstdarstellung. Frei nach Theodor W. Adorno und Max Horkheimer hat er eine industriell gesteuerte Form von Kultur geschaffen. In ihr gilt nicht mehr das als cool, was anders und vielleicht etwas wunderlich ist. Cool ist einzig das, was einem starren Schema dementsprechend als begehrenswert erscheint. Massenkultur bedeutet nicht Masse an Vielfalt, auch nicht Pluralismus. Massenkultur ist Monopol.

Die Kulturindustrie lebt von der Reproduzierbarkeit der Dinge, nicht von ihrer Einzigartigkeit. Sie verleugnet all das, was abweicht und anders ist - solange, bis es nicht mehr anders, sondern gleichförmig ist. Ziel ist die reibungslose Integration ins Produktionssystem - auch des Menschen. Auf sein Dasein als Käufer und Konsument reduziert, bleibt ihm langfristig nicht nur kein Raum und keine Abnehmer mehr für seine Fantasie und Gedankenvielfalt; ihm wird gleichzeitig eingetrichtert, das Abtreten seiner individuellen Neigungen, Wünsche und Wahrheiten sei die Bedingung des Lebens in dieser Gemeinschaft. Das Brechen seines individuellen Widerstandes wird dazu benutzt, die Idee vom Gemeinwohl umzukehren.

Was hier stattfindet, ist nicht Individuation, sondern Matrix und Filterblase. Aufklärung und Rationalisierung sind innerhalb der Kulturindustrie nichts weiter als Massenbetrug. Der Mensch wird in die Ferne von all dem gerückt, was ihn dazu bewegen könnte, sich selbst näher zu kommen. Man lenkt ihn ab, indem er in den Sog des Marktes gezogen wird: Wo einerseits die Statussymbolik von Produkten einen Drang und Zwang nach Zugehörigkeit entstehen lässt, wird andererseits Kleidung produziert, die einen jeden ermöglicht, sich als besonders individuell zu fühlen, auch wenn am Ende alle denselben Kram kaufen. Der Mensch wird so lange mit Zeug überhäuft, dass er keine Zeit mehr dazu hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen.

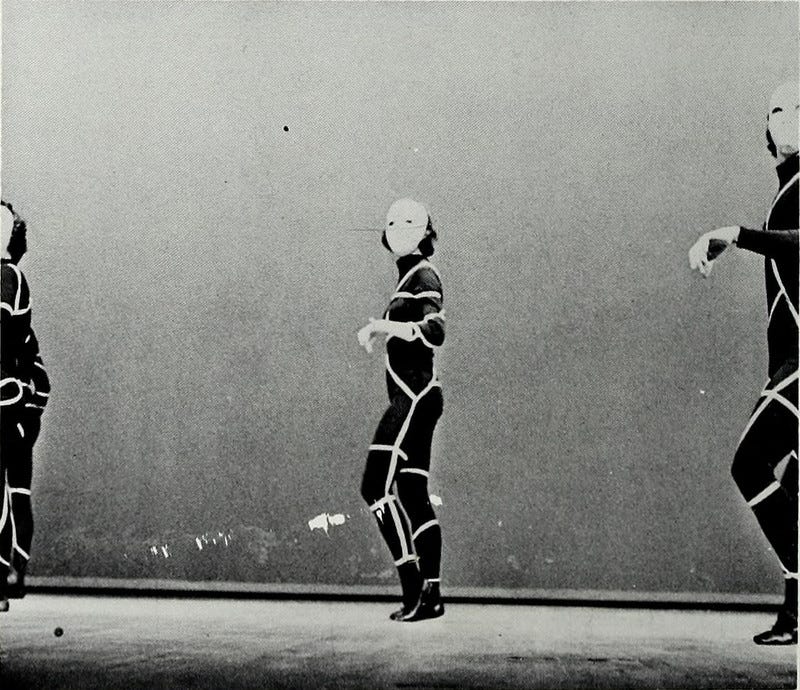

Die Idee, ein schablonenartiges “Individuum” zu schaffen, war schon immer mit Repression und Gleichschaltung verbunden. Es ist somit nicht anmaßend, die Kulturindustrie als das Gegenteil von Freiheit anzusehen. Sie versucht nicht, das Individuum zu fördern, sondern es abzuschaffen. In dieser Intention, alles Fremd- und Andersartige auszuschalten, führt sie einen derartigen Betrug am Menschen aus, dass dieser deutlich in Richtung Faschismus oder Stalinismus zeigt.

„Der homo consumens lebt in der Illusion, glücklich zu sein, während er unbewusst unter Langeweile und Passivität leidet. Je mehr Macht er über Maschinen besitzt, um so machtloser wird er als menschliches Wesen; je mehr er konsumiert, um so mehr wird er zum Sklaven der ständig wachsenden Bedürfnisse, die das Industriesystem erzeugt und manipuliert. Er verwechselt Sensationslust und aufregende Erlebnisse mit Freude und Glück und materiellen Komfort mit Lebendigkeit. Die Befriedigung seiner Gier wird zum Sinn seines Lebens, das Streben danach wird zu einer neuen Religion. Die Freiheit zu konsumieren wird zum Wesen der menschlichen Freiheit.“3

Entindividuation als Bewusstseinskrise

Die „Identitätskrise“ der Moderne scheint sich demnach darin zu begründen, dass der Mensch seinen Sinn für das Sein verloren hat. Seine materialistische Kultur mag ihn als “reich” erscheinen lassen, menschlich aber ist er verarmt: Während die Dinge den einstigen Platz von Zwischenmenschlichkeit einnehmen, redet er von Freiheit und Individualität – stets in dem Glauben er würde es sein4. Seines Selbst- und Wirklichkeitssinns beraubt, findet er einzig Geschmack an dem, wozu man ihm rät, Geschmack zu finden - stets in dem Glauben, seinem eigenen Geschmack zu folgen. Unfähig, sich auf Höheres zu berufen, kapituliert er vor einer Existenz ohne Geist und ohne Glauben oder Hoffnung auf ein Leben danach.

“Die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie machen, ein Gefängnis ohne Mauern, in dem die Gefangenen nicht einmal träumen, auszubrechen. Es ist ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln.” - Aldous Huxley

Unserer geistigen Antennen beschnitten und dementsprechend wesenstaub und entindividualisiert erkennen wir meist zu spät, dass dort, wo kein Selbst existiert, es auch keine Identität geben kann: Dort, wo unser Eigentum uns und unsere Identität begründet, hören wir auf, Subjekt zu sein. Wir werden, was wir haben: Objekte. Und sobald wir nicht mehr sind, sondern nur noch haben, bleibt uns einzig das “Ding” als Basis unserer Identitätserfahrung. Solange wir im Haben leben, können wir uns dank der Dinge einen Wert zuschreiben. Und solange wir uns mittels der Dinge einen Wert verleihen können, müssen wir unserem Leben nicht selbst einen Sinn verleihen.

»Unser Bewußtsein hat sich im Laufe einiger Jahrhunderte sehr verändert, unser Gefühlsleben sehr viel weniger. Daher eine Diskrepanz zwischen unserem intellektuellen und unserem emotionellen Niveau. Die meisten von uns haben so ein Paket mit fleischfarbenem Stoff, nämlich Gefühle, die sie von ihrem intellektuellen Niveau aus nicht wahrhaben wollen. Es gibt zwei Auswege, die zu nichts führen; wir töten unsere primitiven und also unwürdigen Gefühle ab, soweit als möglich, auf die Gefahr hin, daß dadurch das Gefühlsleben überhaupt abgetötet wird, oder wir geben unseren unwürdigen Gefühlen einfach einen anderen Namen. Wir lügen sie um. Wir etikettieren sie nach dem Wunsch unseres Bewußtseins. Je wendiger unser Bewußtsein, je belesener, um so zahlreicher und um so nobler unsere Hintertüren, um so geistvoller die Selbstbelügung! Man kann sich ein Leben lang damit unterhalten, und zwar vortrefflich, nur kommt man damit nicht zum Leben, sondern unweigerlich in die Selbstentfremdung. Beispielsweise können wir uns den Mangel an Mut, einmal in die Knie zu gehen, unschwer als gute Haltung auslegen, die Angst vor Selbstverwirklichung unschwer als Selbstlosigkeit und so fort. Die meisten von uns wissen nur allzu gut, was sie in dieser oder jener Situation empfinden sollten, beziehungsweise nicht empfinden dürften, und haben selbst bei gutem Willen bereits die allergrößte Mühe herauszufinden, welcher Art ihre tatsächlich vorhandenen Gefühle sind. Das ist ein übler Zustand. Sarkasmus allem Gefühl gegenüber ist das klassische Symptom dafür... Zur Selbstüberforderung gehört unweigerlich eine falsche Art von schlechtem Gewissen. Einer nimmt es sich übel, kein Genie zu sein, ein anderer nimmt es sich übel, trotz guter Erziehung kein Heiliger zu sein, und Stiller nahm es sich übel, kein Spanienkämpfer zu sein... Es ist merkwürdig, was sich uns, sobald wir in der Selbstüberforderung und damit in der Selbstentfremdung sind, nicht alles als Gewissen anbietet. Die innere Stimme, die berühmte, ist oft genug nur die kokette Stimme eines Pseudo-Ich, das nicht duldet, daß ich es endlich aufgebe, daß ich mich selbst erkenne, und es mit allen Listen der Eitelkeit, nötigenfalls sogar mit Falschmeldungen aus dem Himmel versucht, mich an meine tödliche Selbstüberforderung zu fesseln. Wir sehen wohl unsere Niederlage, aber begreifen sie nicht als Signale, als Konsequenzen eines verkehrten Strebens, eines Strebens weg von unserem Selbst. Merkwürdigerweise ist ja die Richtung unserer Eitelkeit nicht, wie es zu sein scheint, eine Richtung auf unser Selbst hin, sondern weg von unserem Selbst.« - Frisch 2010, S. 321f.

Kollektive Selbsttranszendenz

Dabei sollte als des Menschen letztendliches Ziel, als Sinn seines Seins, verstanden werden, seiner Wirklichkeit und dem eigenen Sein selbst einen Sinn zu verleihen. Das heißt, sich weder manipulieren noch materielle Ziele zum Lebensinhalt werden zu lassen, sondern die eigene Individualität vor jegliche Uniformität zu stellen und sich somit von jeglichen politökonomischen Fesseln zu befreien. Zumindest war dies die Idee von Demokratie: Den Menschen sich selbst „von seiner Armut, seiner Unwissenheit und der Ungerechtigkeit befreien“5 zu lassen. Die Idee, dass die Vervollkommnung des Menschen nicht in seinem Haben, sondern einzig in seinem Sein zu finden ist.

Einen ähnlich radikalen Personalismus vertrat auch Herder. Insoweit sich Identität vorrangig über die Differenzerfahrung herauskristallisiert, plädierte er für eine Vereinigung des Einzelnen in der Gemeinschaft. Diese Einbettung befähige das eigentliche Individuum dazu, jenes schöpferische Prinzip am eigenen Leib zu erfahren. Es ergäbe sich nicht bloß eine Summe von Menschen, sondern eine Art größeres Individuum. Ein organisches Gewebe, das durch das Zusammenwirken aller Geister eine solche Lebensenergie entfacht, aus der jeder seinen individuellen Lebenskeim entfalten kann. Somit gab es für Herder einerseits die Menschheit als abstrakte Größe aber andererseits auch die Menschheit, die jeder in sich achten und zur individuellen Gestalt bringen kann.

Schließlich ist der Mensch nicht dazu bestimmt, als ein von fremden Machtinteressen verwaltetes Objekt zu existieren. Seine Vervollkommnung ist nicht in seinem Haben, sondern einzig in seinem Sein zu finden. Das heißt, einzig in Form der selbsttätigen Persönlichkeit, die seine Liebe und Vernunft aus sich selbst heraus zu entwickeln versucht. Hier wohnt dem Menschen auch seine Fähigkeit zur Transzendenz inne: Er kann über sich hinaus auf etwas verweisen. Sich allein durch das, was er ist, einen höheren Sinn verleihen. Erst indem er über sich selbst hinausgeht, sich der Welt öffnet, kann er ganz Mensch werden. Insofern es demnach darauf ankommt, „dass der Mensch viel ist, nicht dass er viel hat“6, müsse er, um aus sich herauszutreten, zuerst ganz leer werden - aufhören, sich über seinen Besitz zu definieren und sich stattdessen vollends in das Sein begeben.

Einzig in der Existenzweise des Seins, so Erich Fromm7, ließen sich die Fragen danach, wer ich bin, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere was ich habe, als Dasein eines besiegten, gebrochenen und erbarmenswerten Menschen und somit als Zeugnis einer falschen Lebensweise auffassen. Erst indem der Mensch aufhört, seine Existenz, seine Identität, sein Sein, an sein Haben zu binden, kann er aufhören, in Sorge um sein Sein zu leben. Ein Mensch, der im Sein lebt, braucht keine Angst davor zu haben, zu verlieren, was er ist. Alles Sein kann er sich nur selbst geben. Alles Sein kann er sich nur selbst nehmen. Alles Sein hängt von ihm ab. Alles Sein ist er selbst.

Die Individuation aller Werte

Versucht man infolgedessen, den Menschen auf ein neues Wertepodest zu heben, sei zuvor daran erinnert, dass sowohl unsere Identität und Haltung als auch unsere Gesinnung richtungsweisend dafür sind, was unsere Wertevorstellungen ausmacht: Die Individualität bestimmt unser gesamtes Welt- und Selbstverhältnis. Sie gibt die Struktur vor, in der wir vermögen, die Welt zu verstehen und uns zu verorten. Indem sie sich nur im Bezug auf einen Beobachter offenbart, der sich selbst als Individuum versteht, zeigt sie, dass Weltdeutung nur auf dem Weg der Selbstdeutung möglich ist. Ihr Dasein ist das normierende Ziel alles menschlichen Handelns. Sie ist Anfang und Ende zugleich. Ein Mensch, der weder einen Begriff von sich selbst noch von irgendwelchen Dingen entfaltet, bleibt auf ewig selbst- wie weltlos.

Wer sich mit Konsum statt Persönlichkeit zu füllen versucht, verliert seine innere Orientierung, seinen Halt. Und insofern erst aus der Individualität der eigenen Identität die Bedingungen für das entspringen, was wir als Umwelt anerkennen sowie innerhalb dieser als Problem deklarieren, kann ohne Identität auch keine eigenständige Problemanalyse stattfinden. Ein entindividualisierter Mensch kann folglich nicht nur kein eigenes Wertesystem aufstellen, er ist zugleich anfällig für jede Form von Fremdsteuerung und Manipulation. Er besitzt schlichtweg keinen Radar für Faschismus, technokratische Fehlentwicklungen oder mafiöse Strukturen, die als Meritokratien im Hintergrund des Geschehens herumwabern. Seines eigenen Inhalts entkernt, verfügt er über keinerlei Sinn mehr für die Integrität jenes „Fortschritts“ oder jener „Sicherheit“, die man ihm als notwendig versucht zu unterbreiten. Ihm lässt sich alles verkaufen, solange es nur die richtigen Deklarationen trägt und er nicht merkt, dass die „allgemeine Nützlichkeit“ ihn nicht mit einschließt.

Demnach scheint es einleuchtend: Insofern „eine gesunde Wirtschaft nur um den Preis kranker Menschen möglich ist”, ist die freie Entfaltung des Menschen nur durch Überwindung seines Konsumismus zu erzielen. Sprich: Nur wenn sich die Art und Weise, wie wir Wert definieren, von Grund auf ändert, ist es möglich, eine „gesunde Wirtschaft für gesunde Menschen zu schaffen“8. Solange wir uns nicht darüber bewusst werden, dass aktuell nicht wir diejenigen sind, die über unsere Werte bestimmen, wird unser eigentliches So-Sein auf ewig unterdrückt bleiben. Erst in der Erkenntnis, dass unser Versuch, Leere mittels Konsumismus zu füllen, nur dazu führt, selbst konsumiert zu werden, eröffnet sich jener Freimut, durch den sich unabhängige Wertesysteme konstituieren lassen, die uns von Fiktionen und Unwirklichkeiten emanzipieren und in letzter Instanz zu uns selbst finden lassen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Rubikon - dem Magazin für die kritische Masse.

Literatur(-empfehlungen):

Frisch, Max (2010): Stiller. Roman. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

Fromm, Erich (1954): Psychoanalyse und Ethik. Unter Mitarbeit von Paul Stapf und Ignaz Mühsam. Stuttgart, Konstanz: Diana Verl.

Fromm, Erich; Funk, Rainer (1979): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. 131. - 140. Tsd., neu bearb. Aufl. (Weltperspektiven).

Fromm, Erich (1985a): Die Anwendung der humanistischen Psychoanalyse auf die marxistische Theorie. In: Erich Fromm: Über den Ungehorsam und andere Essays. München: Dt. Taschenbuch-Verl. S. 19–38.

Fromm, Erich (1985b): Zum Problem einer umfassenden philosophischen Anthropologie. In: Erich Fromm: Über den Ungehorsam und andere Essays. München: Dt. Taschenbuch-Verl. S. 57–68.

Fromm, Erich (1985c): Den Vorrang hat der Mensch! In: Erich Fromm: Über den Ungehorsam und andere Essays. München: Dt. Taschenbuch-Verl. S. 69–86.

Fromm, Erich (1993): Leben zwischen Haben und Sein. Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder.

Fromm 1954, S. 89

Fromm 1985c, S. 78

Fromm 1985a, S. 78

Fromm 1979, S. 75

Fromm 1985c, S. 74

Marx nach Fromm 1985b, S. 66

Fromm 1979, S. 110

Fromm 1993, S. 137

Liebe Lilly, habe dir gerade eine längere email geschrieben.😊Das ist es ja gerade was uns weiter bringt. 🤗

Hallo Lilly, ja du sprichst mir aus der Seele. All deine Artikel haben mich begeistert. Deshalb bin ich zu einer Vollabonnementin😉 geworden. Ich freue mich auf den nächsten Artikel, hoffe auf Anregung und Austausch mit Gleichgesinnten.Lg